Artículo escrito por Jorge Monge. Economista y Sociólogo

Ya se sabe que en economía las expectativas tienen tanta importancia como la realidad. Un país estable y con posibilidades pero con una baja confianza en su futuro puede tener problemas económicos graves debido a la huida o estancamiento de la inversión por culpa, precisamente, de esa baja confianza.

La confianza en una economía es clave para su dinamismo. Si un empresario considera que la economía va a ir a peor, obviamente será más cauteloso a la hora de invertir, mientras que si cree que ésta va a mejorar, probablemente se arriesgue a realizar una inversión (restricciones de crédito aparte) en ese país.

Por todo ello, cabe preguntarse por la precisión de esas expectativas, por esa cábala entre lo que creen que va a pasar y lo que, efectivamente va a pasar.

Es más, puestos a hacernos preguntas, preguntémonos si los empresarios son capaces de observar la realidad que les rodea en cada momento. Es decir, ¿la confianza en la economía de los empresarios concuerda con lo que realmente pasa?

Incluso podemos ir más allá: ¿la cultura afecta a las expectativas de los empresarios (sobre las que se basa en última instancia la iniciativa para llevar a cabo una inversión)? -a este respecto, vamos a entender aquí por “cultura” todo aquello que tiene influencia en el individuo de un territorio determinado (educación, idiosincrasia, valores, medios de comunicación, estilo de vida…)-.

Esta pregunta surge de ese tópico que dice que los países europeos “del norte” tienen una cultura diferente a la de los países “del sur”, que viven la vida más intensamente. Así pues, ¿es cierto ese estereotipo? Si es así, ¿se traduce en que nuestros empresarios tienden a exagerar (por lo alto y/o por lo bajo) sus expectativas respecto a lo que realmente sucede en periodos de euforia/depresión económica? ¿Son todos los países mediterráneos parecidos en este sentido o realmente no hay diferencia respecto a los países “del norte”?

Sin pretender hacer un estudio minucioso la verdad es que los datos analizados aquí arrojan unos resultados, cuanto menos, curiosos.

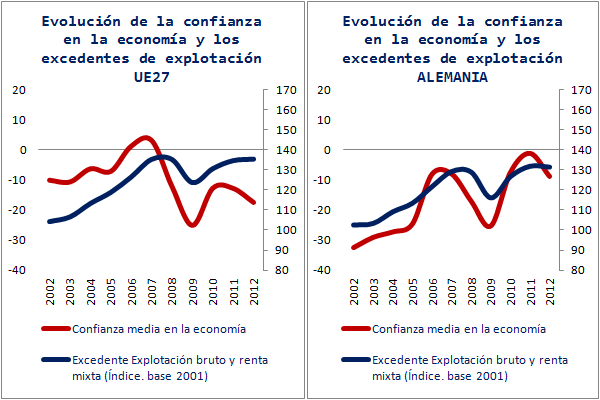

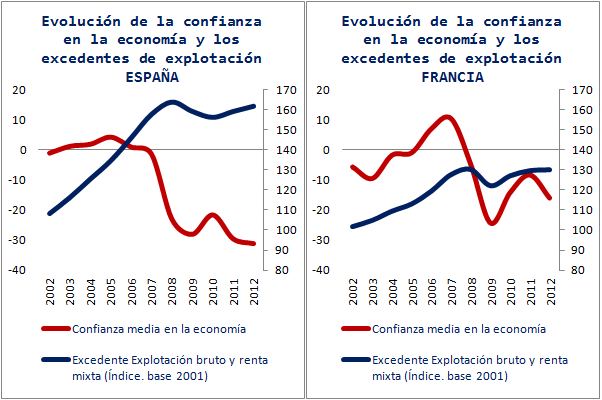

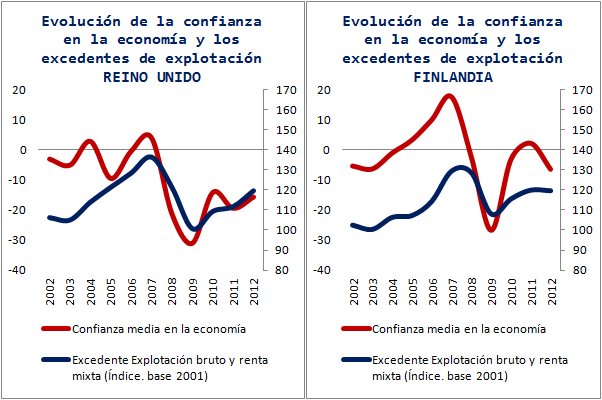

Para llevar a cabo este análisis se han escogido dos variables disponibles en Eurostat: el Excedente de explotación bruto y renta mixta (representado por números índice con base 100=2001), que es la renta que los empresarios ganan de forma agregada por su actividad en la economía, y la media de distintos Indicadores de confianza: Indicador de confianza en industria, construcción y comercio que se elaboran mediante encuestas realizadas a los empresarios acerca de la percepción que tienen de su sector (sus valores oscilan entre el 100 y el -100).

Si bien es cierto que la estructura productiva de los países no es ni mucho menos igual, cosa que influye en la precisión de la segunda variable planteada, sí que sirve para hacerse una idea de las respuestas que merecen las preguntas anteriormente planteadas. En este sentido, cabe advertir que en el caso de España y Portugal el indicador referente a la construcción “tira” más hacia abajo en los últimos años que el resto de los países analizados, si bien es cierto que este hecho también se da en todos los países analizados, aunque con menor intensidad.

A continuación se reflejan las gráficas de los distintos territorios analizados: UE-27, Alemania (gráfico inicial), España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Finlandia.

Las gráficas anteriores muestran, de un vistazo, cómo ha ido la evolución del excedente de explotación bruto, en azul, y los índices de confianza medios en esos años, en rojo. Así, puede observarse el dato curioso de que tanto Alemania, como Italia y Portugal (especialmente) han permanecido toda la década analizada (2002-2012) con valores de confianza por debajo de 0. Los países con un periodo optimista más largo fueron Finlandia, con valores positivos de 2005 a 2007 y Francia (2006 y 2007).

Esto querría decir que no hay, en principio, diferencias significativas por ubicación norte-sur, entre los países analizados. No obstante existe un caso en el que la situación es completamente diferente al resto: España.

Mientras los países europeos en los que parece concordar más las expectativas con la realidad (es decir, siguen un comportamiento parecido) son Alemania y Reino Unido, además de UE-27, y en el resto de países concuerdan más o menos las subidas y las bajadas de las dos variables (aunque con distinta intensidad) el comportamiento de España parece el menos lógico de todos.

Aunque las oscilaciones de la confianza empresarial no son tan violentas como en Finlandia o Francia, el comportamiento de ésta en España no parece ser eufórico cuando debería serlo, y sin embargo es muy pesimista aunque no se tengan tantos motivos para ello (hablo desde la óptica del excedente de explotación bruto).

Si se analiza el periodo 2002-2007, el país no paró de ver cómo crecía el excedente bruto de explotación, mientras que la confianza empresarial permanecía próxima a 0. A partir de 2007, ya en crisis, el excedente bruto de explotación se mantenía oscilante pero siempre con valores superiores a ese año (a excepción de 2010, año en el cual el excedente bruto fue ligeramente inferior a 2007). Al mismo tiempo que ocurría esto, el índice de confianza caía en picado, incluso mientras el excedente bruto de explotación seguía creciendo. Esto lleva a pensar que, a pesar que la situación de las empresas en el país está como todos sabemos, el conjunto agregado de las mismas no parece arrojar unos resultados de expectativas coherentes con esos excedentes de explotación, lo cual nos podría llevar a que en España reina un pesimismo exagerado en los empresarios (siempre hablando de forma agregada).

La pregunta con la que cabría concluir este análisis es, a la luz de estos datos: ¿qué es lo que produce en España y no en otros países (incluso culturalmente parecidos) esa distorsión en el índice de confianza? ¿Sufren los empresarios españoles un pesimismo crónico que les condiciona a la hora de invertir (restricciones de crédito aparte)? ¿Qué es lo que lo produce y cómo combatirlo? Quizás nuestros políticos debieran reflexionar sobre todas estas cuestiones para hacer de España un país más confiado en sí mismo en esta época de crisis o para que, al menos, les quede claro quién “paga la crisis” más que nadie en este país (me refiero a los trabajadores), lo cual podría estar detrás de esta incógnita.

Y vosotros… ¿Qué opináis?

Cinco autores clásicos cuyo pensamiento económico, filosófico y político sigue vigente

Cinco autores clásicos cuyo pensamiento económico, filosófico y político sigue vigente

Pues que esta es otra de tantas, y que sí, que los políticos deberían reflexionar…pero en otro sentido, porque reflexionar, reflexionan mucho… Y mientras tanto la economía gira alrededor de los intereses de unos cuantos ladrones y chupatintas. Pero esta es mi mierdosa y humilde opinión con perdón.